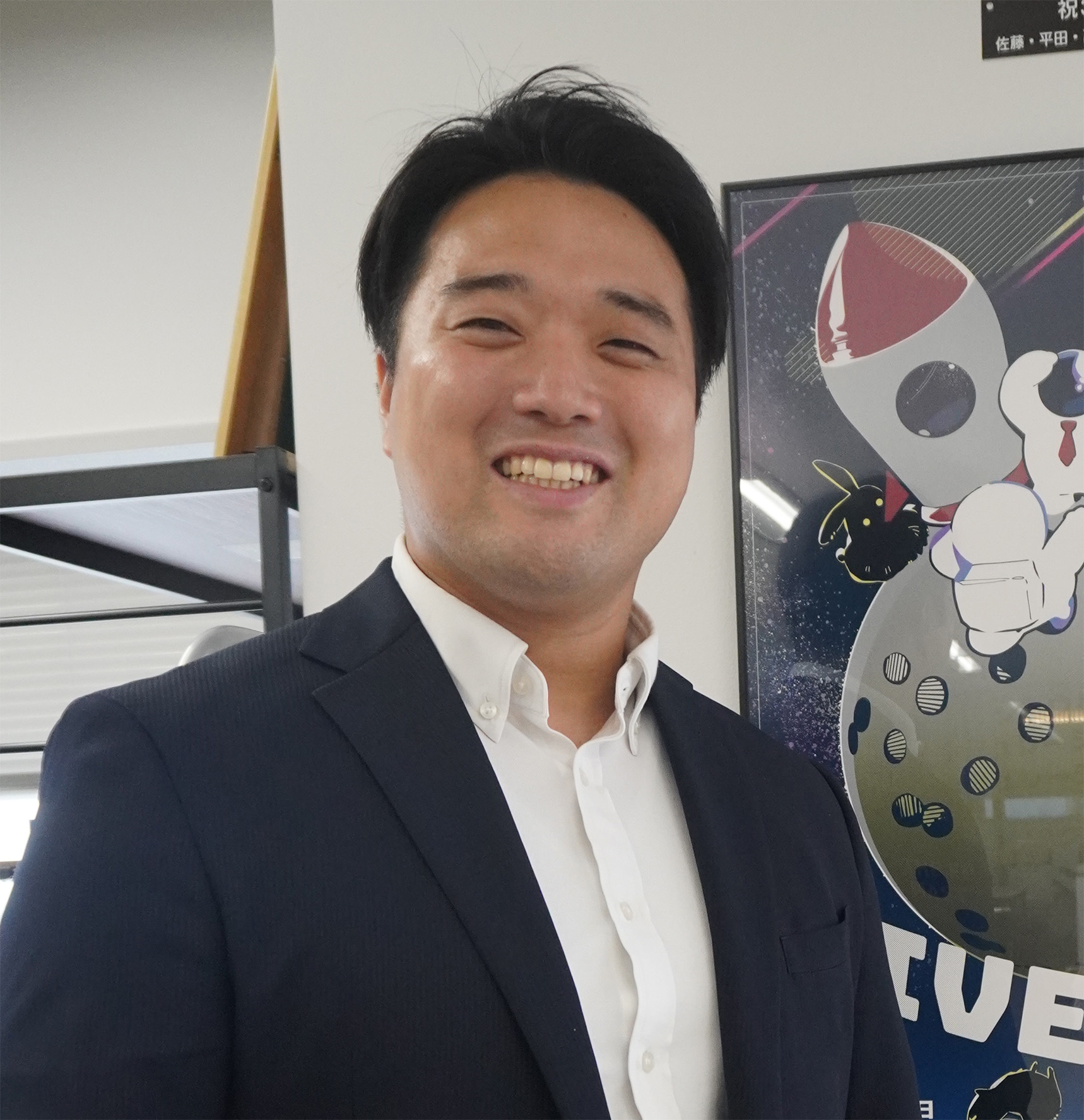

Profile

大阪北ブロック/北第二支部/2023年度入会

株式会社MAP経営 取締役

渡邉 駿介

所在地:東京本社 東京都中野区本町、

大阪支社 大阪府大阪市北区梅田、

名古屋支社 愛知県名古屋市中村区名駅、

西日本支社 福岡県福岡市博多区博多駅前 /

URL:https://www.mapka.jp

設 立:1989年 / 資本金:3,000万円 /

年商:4.6億円(2024年度) / 社員数:41名

事業内容:

管理会計専用システム「MAP経営シミュレーション」開発、

経営計画業務の研修・人材育成、会員制経営計画業務事業化サポート

「中小企業の輝く未来を創造する」

当社は、異なった価値観の社員が「価値の共有化」を行い、「企業文化」を守り、

「高生産性」と「帰属意識」をもって参画する会社である。

共有化された価値とは「ミッション」「ビジョン」「バリュー」の3つであり、

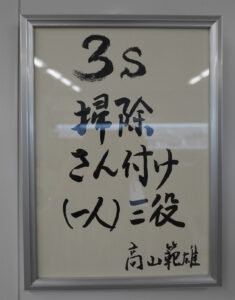

企業文化とは、3S「掃除・さん付け・(一人)三役」をいう。

今回は株式会社MAP経営〈以下、(株)MAP経営〉の取締役として経営に参加している渡邉さんを取材しました。(株)MAP経営は、全国の会計事務所と協力して中小企業の経営をサポートしている会社です。経営計画のシミュレーションソフトを開発し、会計事務所へ販売するとともに、運用方法などの研修も実施しています。商圏は日本国内45都道府県に広がっています。経営計画のプロと言っても過言ではない(株)MAP経営。自社の経営計画はどのように作成・運用しているのでしょうか。

効率性より効果性を重視する

(株)MAP経営の経営計画は毎年10月に役員で5年後の中期計画を立案したあと、12月の立案会議にて全社員で次年度計画が作成され、最終的には年始の経営計画発表会で全社に共有されます。その後は毎月チェックとレビューが実施され、全社員の活動結果へのフィードバックがなされます。発表会も含め、年に13回も40名を超える社員が一堂に会することとなります。

チェックやレビューの中で重視されるのは「業績への即時的な影響」ではなく「経営への長期的な影響」です。短期的に売上を上げたり、コストを下げたりすることに着目する効率性よりも、中長期的に掲げている目的の実現に近づくかといった効果性を大事にしています。例えば、「3時間かかる一つの業務を、工夫して1時間でやり切る」よりも「毎日15分間必ず実施するパソコン作業のRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を丸一日かけて実現して、恒久的に毎日15分間の作業を自動化する」取り組みを優先することなどが挙げられます。

一見、短期的な成果を出しにくいように見えますが、現実には直近3期連続で売上増加を達成しており、効果性の重視が成果につながっていることが分かります。

社是の一つである3S

経営参加に伴う苦難と成長

(株)MAP経営の経営に若くして参加している渡邉さん。そのきっかけは何だったのでしょうか。(株)MAP経営における創業者からの事業承継は現在も進行中ですが、すんなりすすんできたわけではありませんでした。以前、後継者が1名指名されたものの、一人ですべてを引き継ごうとした結果、創業者特有のカリスマ性や能力を引き継げずに指名された後継者が独立してしまったという過去もあります。そういった歴史も踏まえて、現在の執行体制では、役割分担して社長・役員2名の3人で引き継ぐ方針に転換しました。そのなかで、営業責任者として抜てきされたのが渡邉さんでした。

サラリーマンから役員へ立場が変わると、渡邉さんへの評価の基準も一変しました。サラリーマン時代は、成果を出せば褒められて、マイナス評価はほとんどありませんでした。しかし、役員になると、成果を出しても当然とされ、むしろ厳しいマイナス評価にさらされることもありました。この経験から渡邉さんは「立場が変わると期待される内容も変わる」ことを強く認識しました。

徹底した情報公開・情報共有を伴う経営計画の実践により承継の混乱期を乗り越えるなかで、長年のお客様からの「おかげさまで」という感謝の言葉に触れ、社内の欠点を指摘するばかりの評価者から脱却し、主体的な解決者をめざすようになりました。

また、当初、渡邉さんは徹底したマイクロマネジメントで成果を出そうとしていました。しかし、社員からの「もう渡邉さんとは働きたくない」という厳しい声や、マイクロマネジメントで出せる成果の限界を感じたことから、求められる責任を果たすには部下の自律を支援するスタイルが必要だと気付きました。以降は部下の自己管理を支える方針に切り替えていきました。

M(MAP経営)とA(会計事務所)がP(目的地)へ導くラインを描いたロゴ

同友会との関わり

役員として奮闘するなか、渡邉さんは同友会に出会いました。渡邉さんにとって、同友会は自社以外の経営者とともに学ぶ場。普段の自社業務では会計事務所を通じて間接的に関わっている中小企業の経営について、同友会ではその実態に直接触れる機会を得ています。そこでは「統計データからの仮説では非常に困難と思われた課題も、実際には大きな苦もなく解決されている」というような意外な発見があるそうです。

社内イベントも充実

将来について

渡邉さんは1年前の例会報告で先が読めない不安を語っており、その場では「まずは描けるところまで描き切ってはどうか」という助言を受けました。その後、現時点で15年先までのビジョンを描いているという渡邉さん。自社においては、創業者が培ってきたものをしっかり吸収し、自分たちの世代で表現することをめざしています。また、同友会においては、自分が困っているときに助言をもらったように、自分の経験を語ることで周囲の困っている経営者の力になりたいと語っています。

左から渡邉さん、伊藤社長、山脇取締役

〈取材:鈴江、岡坂/文:岡坂/写真:(株)MAP経営〉

同友会 私の楽しみ方

私にとって同友会は、仲間としての経営者の意見が聴ける貴重な機会が得られる場です。現在は主に例会や増強委員会へ参加しています。「仲間が学んでいることを学ぶ」ことも興味深く感じており、周囲の会員にならって雑誌「致知」の読書会にも参加し学びを得ています。

体験・経験を通して学びを深めるとともに、同友会の運営に参加することで環境づくりについても学んでいきたいと考えています。